Les nacres gravées de la région de Kimberley

Les fascinantes et iridescentes nacres gravées (appelées « riji » dans le nord de l’Australie occidentale et « longka longka ou lonka lonka » dans le désert central) revêtaient une grande valeur aux yeux des Aborigènes et «pour une toute autre raison que la perle rare qui s’y développe parfois.» (Glowczewski 2004). Elles faisaient l’objet d’échanges sur une grande partie du continent. « Des objets irisés tels que des coquilles de perles, qui étaient utilisés comme objets d’échange cérémoniels et comme objets de beauté, ont été échangés sur mille kilomètres, ce qui suggère la haute estime dans laquelle ils étaient et sont tenus. » (Akerman et al.1994)

L’une des principales sources d’approvisionnement en huîtres perlières se trouvait sur la côte nord-est de l’Australie occidentale, dans les régions de Pilbara et de Kimberley, entre Port Hedland et l’archipel des Boucaniers, situé à l’est de Broome. On prélevait aussi ces coquillages dans la région de la péninsule de Cap York, sise à l’extrême nord du Queensland, mais elles n’avaient pas destination à être décorées.

Les Aborigènes du Kimberley avait une prédilection pour les très grands bivalves Pinctada Maxima (principalement à « lèvres d’or ») à la nacre incomparable, pouvant atteindre jusqu’à 30 cm de longueur, la valve la plus plate offrant une importante et chatoyante surface à graver.

Les huîtres, selon la méthode traditionnelle de pêche, étaient collectées durant les fortes marées d’équinoxe qui, à marée basse, laissaient découverts les récifs, rendant ainsi accessibles les bancs de coquillages. Une fois prélevés, les mollusques ayant été exposés au soleil ou près d’un feu afin de faciliter leur ouverture, puis leur évidage, étaient soigneusement apprêtés (écaillage et polissage de la partie externe rugueuse et de ses bords, amenuisement de la cicatrice laissée par le muscle adducteur dans la partie interne). Le lissage, jusqu’à atteindre le corps nacré et la forme désirée (à peu près ovale), pouvait être réalisé sur un bloc de grès ou de corail, sur lequel on ajoutait du sable afin de faciliter l’abrasion. Un support tendre étant plus propice au travail de la gravure, soit la tâche s’effectuait quand l’air ambiant était humide, soit on trempait la coquille dans l’eau chaude ou on la recouvrait de cendres, chaudes elles aussi. Avant que le métal ne vienne les remplacer, les outils formant gouge consistaient en un petit et mince éclat de pierre emmanché ou une demi-mandibule de marsupial pourvue de son incisive inférieure dont la pointe avaient été acérée . La surface enfin incisée était le plus souvent enduite d’un mélange de graisse et d’ocre rouge ou de charbon de bois broyé, les parties épargnées par la taille étant méticuleusement nettoyées pour en conserver la brillance originelle, atout symbolique, et pour laisser apparaître les sillons colorés du motif ainsi sublimé. L’artiste procédait au perçage d’un trou de suspension, le pendentif étant destiné à être porté autour du cou, de la taille ou entre les omoplates, à l’aide d’une cordelette de cheveux humains tressés. Les nacres gravées pouvaient être arborées par hommes, femmes ou enfants, et pouvaient recouvrir diverses fonctions. «Elles servaient de talismans pour amener la pluie, d’amulettes magiques, de monnaie d’échange, d’objets cérémoniels, d’ornements personnels. » (Caruana 1994)

De tels objets portaient des motifs géométriques constitués d’un groupe de trois parallèles régulièrement espacées, dessinant des méandres de lignes brisées, coudées à angle plus ou moins droit rappelant le décor de clés grecques ou bien d’une série de chemins parallèles de chevrons ou de zigzags. Les gravures représenteraient « les traces sinueuses laissées sur le sable par la mer qui se retire. » (Glowczewski 2004)

Ces dessins et la nacre qui les accueille, sont étroitement liés au Serpent Arc-en-ciel, gigantesque et puissante entité mythique vénérée et redoutée sur une très grande partie du continent australien, pour, entre autre, ses pouvoirs à générer ou empêcher la pluie. Ils symbolisent l’eau (et l’ensemble des manifestations qui lui sont associées : nuages, pluies, crues, marées, orages et éclairs, arc-en-ciel) élément vital dans un environnement presque constamment assoiffé, indispensable à la fertilité de la faune, de la flore et des hommes.

Références

AKERMAN Kim, STANTON John, Riji and Jakuli : Kimberley pearl shell in Aboriginal Australia, Northern Territory Museum of Arts and Sciences, Darwin, 1994 (Source principale de l'essentiel des données).

GLOWCZEWSKI Barbara, Rêves en colère avec les Aborigènes autraliens, p. 68-69, Paris, Pocket, 2006.

CARUANA Wally, L'Art des Aborigènes d'Australie, p. 160-162, Paris, Editions Thames & Hudson, 1994.

Face interne fortement nacrée de l'une des deux valves d'une huître perlière Pinctada Maxima, avec empreinte du muscle adducteur qui permet d'assurer le mécanisme de fermeture/ouverture de la coquille

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 17 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Provenance : Michael Hamson Oceanic Art, USA. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 16 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 16 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 17,5 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 16 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 14,5 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Riji ou lonka lonka, H. 17 cm, date inconnue. Nacre de coquillage et pigments naturels. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Pendentif en nacre gravée, H. 15 cm, date inconnue. Nacre de coquillage, pigments naturels, cheveux humains. Collection personnelle.

Artiste inconnu. Pendentif en nacre gravée, H. 15 cm, date inconnue. Nacre de coquillage, pigments naturels, cheveux humains et résine de spinifex. Collection personnelle.

Les pointes de Kimberley

À l'instar des nacres gravées, les pointes bifaciales à retouche envahissante obtenue par pression et à bords dentelés sont emblématiques de la région de Kimberley, au nord-ouest de l'Australie.

Elles étaient traditionnellement produites à partir de pierre depuis plus de mille ans, jusqu'à ce que les Européens viennent tardivement s'installer (vers 1880), sur ces terres considérées comme inhospitalières. Les Aborigènes réalisèrent dès lors et jusque dans les années 1970, les pointes dans des matériaux dont ils perçurent rapidement le potentiel, le verre de bouteille et la céramique des isolateurs de fil télégraphique. Certains de ces objets d'une délicate beauté et d'une incroyable technicité furent produits au début du XIXè siècle pour répondre à la demande des collectionneurs. On en retrouve conséquemment dans les collections publiques et privées.

Les pointes de Kimberley pouvaient remplir diverses fonctions : chasse, découpage de la viande, combat, circoncision lors de rituels, sorcellerie (pointage à distance d'une personne afin de lui nuire). Celles-ci, de par leur brillance, pouvaient aussi revêtir des propriétés magiques. Elles furent échangées sur de vastes régions .

Pointe bifaciale, H. 15 cm. Verre, pigment naturel (ocre rouge). Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H.20 cm. Verre. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H. 8 cm. Porcelaine, pigment naturel, résine. Etui de protection, H. 15 cm. Ecorce, plumes, cordelette de cheveux humains.Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H.10 cm. Verre, résine, pigment naturel. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H. 9cm. Porcelaine, résine, cordelette de cheveux humains, pigment naturel. Provenance : collectée par John Benny entre 1949 et 1968. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H.10 cm. Verre, résine, pigment naturel. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H. 6,7 cm. Verre, résine. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H.10,5 cm. Verre. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale, H.16,7 cm. Verre. Provenance : Collection Dennis Pethybridge. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H.13,5 cm. Verre de bouteille. Collectée par le Révérend D. L. Mc Caskill dans les années 1940. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H.7,8 cm. Verre fumé. Collectée par le Révérend D. L. Mc Caskill dans les années 1940. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H.10 cm. Verre de bouteille. Collectée par le Révérend D. L. Mc Caskill dans les années 1940. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H. 10 cm. Porcelaine. Provenance : collectée par John Benny entre 1949 et 1968. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H.13,4 cm. Verre de bouteille. Collectée par le Révérend D. L. Mc Caskill dans les années 1940. Collection personnelle.

Pointe bifaciale. H.11 cm. Verre de bouteille. Collectée par le Révérend D. L. Mc Caskill dans les années 1940. Collection personnelle.

Rhombe Gupapuyngu (Yolngu) et la cérémonie funéraire du tronc creux

Les Yolngu, goupe linguistique du nord-est de la Terre d'Arnhem en Territoire du Nord, sont intimement convaincus que l'âme des morts voyage soit jusqu'à son lieu de conception ou son site totémique, soit jusqu'à la voie lactée.

Concernant le clan des Gupapuyngu (habitants de l'intérieur des terres, région d'eau douce et de rivières), l'esprit des défunts peut arriver à destination en se laissant porter par les cours d'eau, une traversée qui n'est pas sans danger. L'âme, métaphoriquement associée à un poisson-chat, doit en effet échapper aux nasses et aux filets et, plus périlleux encore, au redoutable oiseau plongeur (cormoran) qui pourrait fondre en piqué sur sa proie pour l'emporter et en faire son repas.

A l'issue des différentes étapes du rite funéraire, après avoir déposé les os du disparu dans un tronc d'arbre naturellement évidé par les termites et orné de motifs claniques, danses et chants liés à la Loi sacrée sont effectués, au cours desquels on fait tournoyer un grand rhombe dont le vrombissement est sensé éloigner le potentiel assaillant.

Le rhombe, planchette oblongue de bois perforée à l'une de ses extrémités pour y fixer une cordelette, par la vitesse de rotation de sa lame qui en devient invisible, frotte l'air pour produire, par contraste, un son très présent, grave, puissant et lancinant, évoquant le bruit des battements d'ailes du volatile prédateur. Il est orné d'arêtes centrales qui symbolisent le squelette des poissons-chats et, par analogie, les os des défunts.

Rhombe (instrument de musique cérémoniel), Bois, pigments naturels, cordelette en fibre végétale. H. 67 cm. Nord-est de la Terre d'Arnhem, vers 1960. Collection personnelle.

Un rhombe similaire est représenté dans une peinture réalisée par l'artiste nommé Lipundja, homme initié du clan Gupapuyngu. L'oeuvre, intitulée "Djalambu", est conservée à la National Gallery of Victoria de Melbourne.

Voir MORPHY (Howard), L'Art aborigène, p. 81 (fig.46), Phaidon, Paris, 2023.

Le propulseur, un objet multifonctionnel

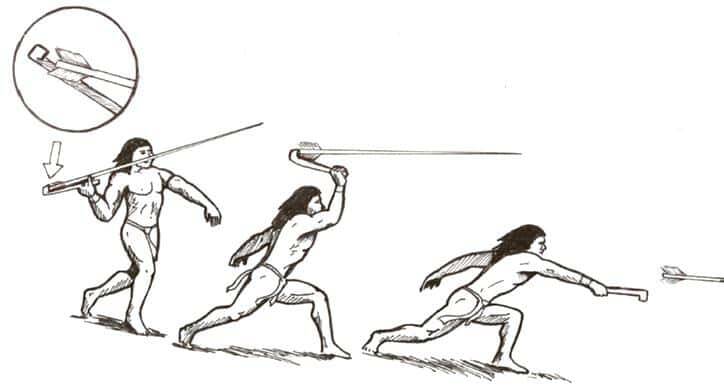

Le propulseur australien est une arme de trait d'une efficacité redoutable puisqu'il contribue, par prolongement artificiel du bras, à multiplier considérablement la vitesse et la portée d'une lance, permettant par conséquent de chasser à plus grande distance avec une précision et une puissance d'impact bien supérieures à celles que l'on obtiendrait en projetant une sagaie à la main.

Il est composé d'une planchette en bois de formes et de dimensions variables, comprenant à son extrémité distale un crochet, dispositif dans lequel on insère le talon du projectile (une lance plus ou moins longue et légère) et, à son extrémité proximale, une partie qui favorise la préhension. La poignée, une fois amincie, a pu être laissée brute ou enduite d'un amas de résine de spinifex pour une meilleure prise en main. L'accroche ou bec de type mâle, qui consiste le plus souvent en une pièce rapportée (os d'animal, bois), est fixée à l'aide d'une ligature en tendon de kangourou et de résine (gomme de spinifex).

Généralement fabriqué à partir de bois d'acacia (mulga), le propulseur peut revêtir de très nombreuses fonctions, utilitaires et cérémonielles, à savoir :

- arme de chasse au moyen et gros gibier,

- instrument de pêche dans certaines régions,

- contenant pour la nourriture,

- générateur de feu par friction contre une surface en bois tendre,

- outil de gravure, de taille, de perçage, de découpage du gibier ou de creusage si le manche est doté d'un éclat de pierre taillée (tula),

- arme de combat et de règlement de conflit judiciaire,

- bouclier pour dévier les lances d'un ennemi,

- support à la préparation des ocres utilisées pour la réalisation des peintures lors des cérémonies,

- objet symbolique ou instrument de musique (percutions) lors de rituels évoquant les êtres ancestraux, leurs actions, leurs combats.

Dans les régions désertiques et semi-désertiques, le propulseur constitue donc un équipement mulifonctionnel, minimal et léger, parfaitement adapté aux conditions d'une vie nomadique. Son utilisation, en terme de lanceur, requiert une grande habileté développée par un entraînement qui débute de façon ludique dès l'enfance pour les garçons.

Cette arme, apanage des hommes, est souvent ornée (mais pas toujours) de motifs claniques, gravés ou peints qui nous renseignent, morphologie de l'objet à l'appui, sinon sur l'identité du propriétaire, du moins sur la région ou le groupe linguistique concerné. Les propulseurs du désert central, par exemple, sont plutôt larges, concaves et dépourvus de décor. Ceux d'Australie occidentale, sont en général plus plats et/ou plus étroits et agrémentés, entre autres, d'un motif de zigzags ou de carrés concentriques. Qu'ils soient ou non porteurs d'ornement lié au Temps du Rêve, ils sont toujours sacralisés par un badigeon d'ocre rouge qui évoque la présence, la puissance et le sang des ancêtres.

Utilisation d'un propulseur ( © Sebastião da Silva Vieira, Wikimedia Commons)

Deux hommes montrant l'utilisation de propulseurs de lance, d'après une photographie réalisée en 1922 par l'anthropologue Herbert BASEDOW (1881-1933).

Artiste inconnu. Propulseur, H. 77 cm, Australie occidentale, début XXe. Bois, ocre, tendon de kangourou, résine. Provenance : Michael Auliso, Tribalmania Gallery, USA. Collection personnelle.

Peinture rupestre d'une scène de chasse au propulseur, abri sous roche Anbangbang, site de Burrungkuy (Nourlangie), parc national de Kakadu, Territoire du Nord, Australie

Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / « Kakadu (AU), Parc national de Kakadu, abri sous roche d'Anbangbang -- 2019 -- 4092 » / CC BY-SA 4.0

Créez votre propre site internet avec Webador